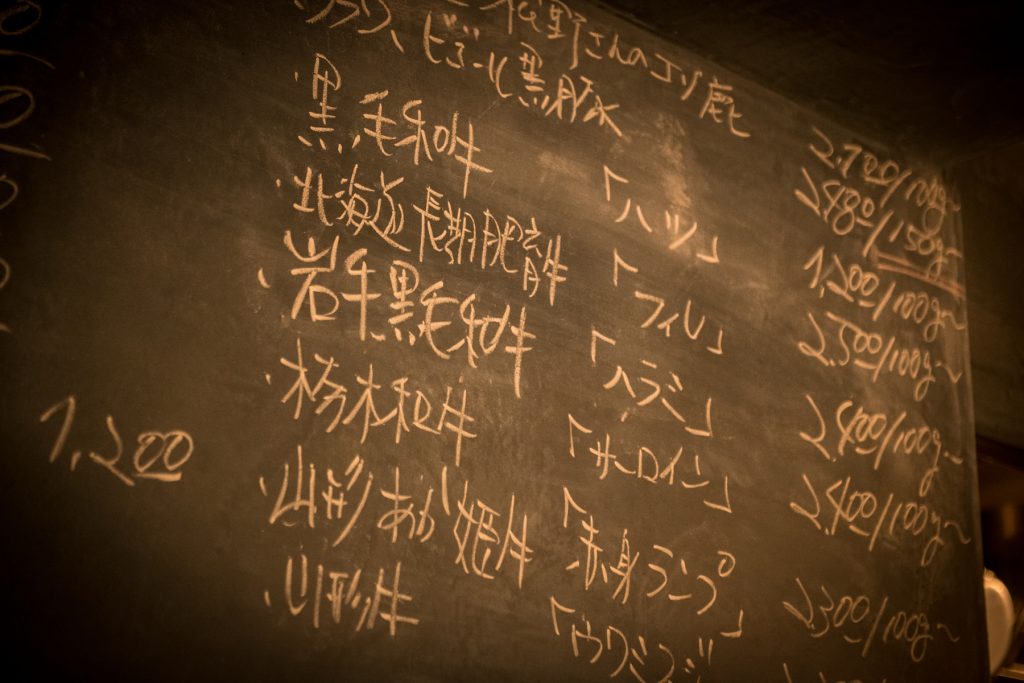

全国各地の牛肉がずらりと並ぶ、手書きのメニュー

“山形あか姫牛「赤身ランプ」2,300円/100g”

“栃木和牛「サーロイン」2,400円/100g”

“山形牛「ウワミスジ」2,300円/100g”

“北海道長期肥育牛「フィレ」2,500円/100g”

“岩手黒毛和牛「ハラミ」2,400円/100g”

etc.etc.etc.

黒板の手書きメニューにずらりと並ぶは、全国各地の牛肉アイテム。並みのステーキハウス顔負けの充実ぶりには、肉ラバーならずとも思わず目は黒板に釘付けとなる。

そんな食いしん坊のハートを鷲掴みにする魅惑の一軒が、去年の秋にオープンした中目黒の「イタメシヤ ロデオ」だ。

白地の暖簾のかかる入り口は、一見して和食店のよう(イタリアンを意識しているとつい見逃してしまうので要注意!)。だが、中に入れば、そこは仄暗い無機質な空間。オープンキッチンの分厚い木のカウンターに陣取れば、目の前で赤々と燃える薪の炎に、自ずとステーキへの期待感も募ってくる。

写真のカウンター席のほかに、ふらりと立ち寄れるスタンディング席も

“炭トキドキ薪”と店名にも謳っているが如く、ここ「イタメシヤ ロデオ」は炭と薪の二刀流。嬉しいことにアラカルトオンリーゆえ、前菜もパスタもすっ飛ばし、“いきなりステーキ”も、ここでは大歓迎だ。それも、100gからg単位で焼いてくれるのだからお一人様でも大丈夫。“ステーキを独り占め”の快感も、肉ラバーとしては捨てがたいが、せっかくならば、2~3人で訪れて、タイプの異なる数種の肉を少しずついろいろ食べ比べることをお勧めしたい。それでこそ、同店の魅力を存分に味わえるというものだ。

例えば、2人なら、“山形あか姫牛のランプ”と“島根かつべ牛のイチボ”のようなセレクトも面白い。かたやあか牛、かたや黒毛和牛の、それぞれランプにイチボと、双方共に腿肉の一部。隣接している部位とはいえ、ランプは赤身主体、イチボはやや霜降り気味と肉質が異なるうえ、牛自体の品種も別個。それゆえご覧の2つのステーキは、 焼き上がりは似ているものの、味わいはかなり違ってくる。

渡邉大祐シェフ

肉それぞれの持ち味を楽しむ醍醐味を見事に演出しているのが、イタリアン出身の渡邉大祐シェフだ。聞けば、炭は紀州の備長炭、薪は楢を使っているそうで、比率は8:2。「サシの比較的多いイチボは、火力が強くストレートな炭火で(火加減は)近火の強火。じっくり休ませつつ焼いています。一方、ランプのような赤身は、同じ強火の近火でも、一気に焼き上げてしまいますね」

また、あか牛や外国の牛のような赤身主体の牛は炭火よりも水分を含んだ薪の炎の方があっているそうだ。こんがりと赤銅色に焼き上がったステーキは、その真紅の断面と共に薪ならではの薫香が食欲に火をつける。

“島根かつべ牛のイチボ”(左)と“山形あか姫牛のランプ”(右)

あか姫牛のランプは、カシッとした筋肉質な噛みごたえの中、舌にじわりと広がる肉汁が実にピュア。 赤身ならではの鉄分のコクをしっかりと感じさせるのに対し、黒毛和牛のイチボは、鼻先をくすぐる和牛ならではの甘やかな薫りとサシの入ったやや厚みのある旨味が持ち味。「山形のあか姫牛は、通称“あか牛”と呼ばれる褐毛和牛でいわゆる赤身体質の牛。一方のかつべ牛は、年間で50頭しか流通しない島根県育ちの希少な牛。綺麗な霜降りが入る肉ですが、その脂もオレイン酸を多く含んでいるためくどくないのが特徴ですね」とは、渡邉大祐シェフ。他にも、尾崎牛や北海道のあべ牛などメニューにない隠し球もあるゆえ、まずはおすすめを聞いてみるといいだろう。

大半のお客さんが注文する“炙りカチョカヴァロのブルスケッタ”

また、もう一つの名物が“炙りカチョカヴァロのブルスケッタ”。北海道のチーズ工房「NEEDS」から取り寄せたひょうたん形のセミハードチーズで、カチョはチーズ、カヴァロは馬の意味。淡白ながら、薪で炙ればとろりととろけ、見るからに美味しそう。独特の引きのある食感と共に香ばしい香りと凝縮した塩味、そしてミルキーな旨味が口いっぱいに広がっていくようだ。

“炭トキドキ薪 ミートスパゲッティ”は、目の前で仕上げてくれる

そして、締めパスタには“炭トキドキ薪 ミートスパゲティ”をぜひ。黒毛和牛のネックの部分で作ったハンバーグを炭火で焼き、太麺のパスタにトッピング。最後の仕上げはお客様の目の前でデモンストレーションという、こちらも人気の一皿。どんなパフォーマンスで仕上がるかは直接お店で体験してみて。

チーズをたっぷりと削ってくれるのがうれしい

“ポルチーニ茸のフリット”と、特製の“RODEOのレモンサワー”

その他、“ポルチーニ茸のフリット”や“トリュフのパスタ”、“新サンマのミルフィーユ仕立て”、“スパイシーひつじ串”など牛肉以外のアラカルトメニューも豊富。本格派のイタリア料理もきっちりと味わえる。

取材・文/森脇慶子 撮影/大谷次郎