〈今も続く名店〉

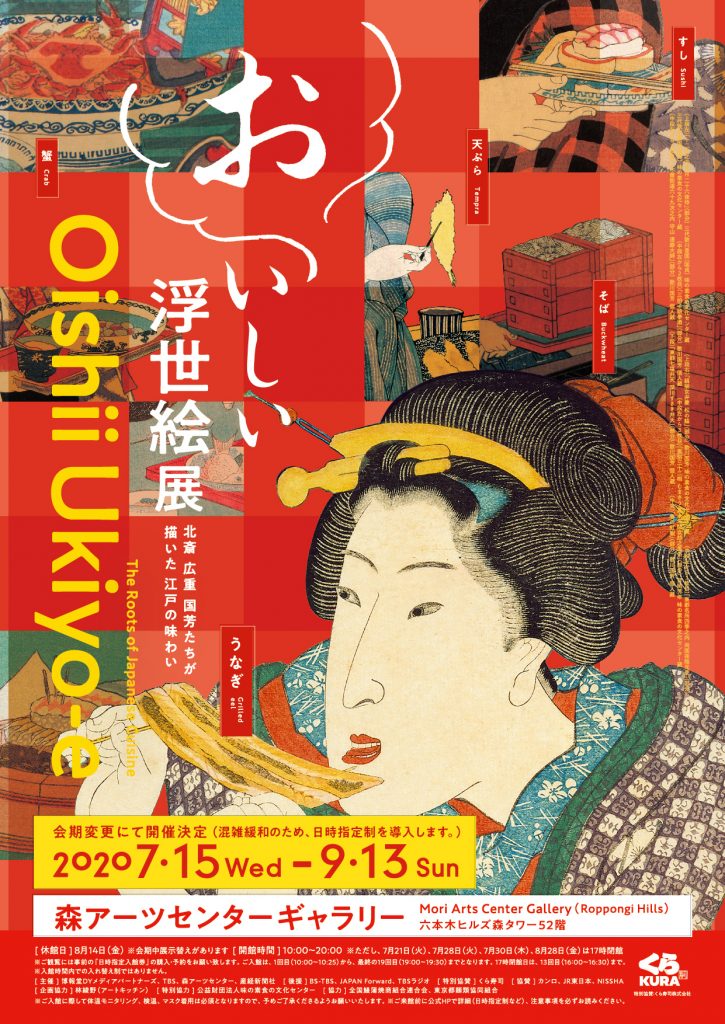

都内で長年続く老舗を紹介する、「おいしい浮世絵展」とのコラボ企画。「浮世絵」と「食」を掛け合わせたオリジナル展覧会「おいしい浮世絵展 〜北斎 広重 国芳たちが描いた江戸の味わい〜」は2020年7月15日(水)から9月13日(日)まで森アーツセンターギャラリーで開催。こちらの連載では、浮世絵に描かれた「そば」「天ぷら」「寿司」の名店をご紹介します。

Vol.3 「寿司」 㐂寿司

東京は人形町。風格ある建物の暖簾をくぐり、引き戸をがらりと開ければ、そこには古き佳き風情が漂っています。檜の一枚板のカウンターに、ねたが美しく並んだガラスケース、つけ台の後ろには魚の名前が書かれた木札が。迎えてくれるのは四代目の油井一浩さんと厚二さんの兄弟です。初代は江戸前寿司の開祖として有名な「與兵衞壽司」(よへえずし)の流れを汲み、柳橋に「㐂寿司」(きずし)を開業。大正12年に現在の場所へ移り、いまの建物は昭和27年に建て直したもの。100年近く、お店の暖簾は守られてきました。

「江戸由来の技とはどんなものですか、という質問をよく受けるのですが、店に文献は残っておらず、私たちは伝えられてきたものを守ってきただけなんです」。江戸時代から口伝で受け継がれてきた“仕事”の、代表的なものが「おぼろ」。

芝海老をゆで、なめらかなペースト状にし、みりんと砂糖を加えて40分ほどかけて炒り上げます。おぼろは、酢飯の酸味をやわらげ、ねたの味を引き立てるためのもの。海老や貝類に忍ばせます。芝海老が高価になり、手間隙がかかるので、いま江戸前を名乗るお店でも作っているところはほとんどありません。

江戸時代、品川から深川の前に広がる海を「江戸前」と呼び、そこで揚がる魚介を使った握り寿司が生まれました。魚の保存がままならなかった江戸のすし職人は、酢で締めたり、醬油漬けにしたり、煮たりゆでたり、魚にさまざまな“仕事”をしてきました。「代々受け継がれてきた技を守るのはこの時代、労力もかかるし、経済的にも大変です。しかし、四代目としてこの空間と技を引き継げたことに感謝し、これからもその心を大切に仕事していきます」。お客様からの「おいしい」の声が、江戸から続く職人技の素晴らしさを証明しています。

先人の知恵を今に伝える

江戸の前、つまり現在の東京湾はかつて、魚介が豊富でした。車海老、小鰭、穴子、たこ、蛤(はまぐり)、赤貝。江戸は新鮮な魚介に恵まれていたのです。ただし、保存技術や輸送手段が現代とは大違い。必要に迫られてすし職人が魚介類に施したのが江戸前の“仕事”です。生のままより旨みを際立たせ、保存に適した状態に仕上げる、先人の知恵です。「㐂寿司」の江戸由来の味は、酢飯にもあります。赤酢(酒粕から作られた酢)と白酢(米酢)を1対1で合わせます。砂糖は加えず、塩だけで調味したキリリとした味。「このシャリをいかにおいしく召し上がっていただくか。魚に仕事をするのはそのためです」。江戸時代から受け継がれてきた仕事の一部をご覧ください。