目次

- 【おいしいパンのある町へ】

- Vol.28 東京・新百合ヶ丘「nichinichi(ニチニチ)」

- 失意のどん底から救ってくれたのは、おいしいパンだった

- なぜ失敗するのか? パン作りの疑問がさらなる熱意に

- 何もかもが新しい。新進気鋭のオーナーが手がける名店との出合い

- パン屋としてだけじゃない、付加価値のある店を目標に

- “自分らしいパン”から“買い手が求めるパン”へ

- 「お客様と、きちんと顔を見て会話をしたい」から思いついた半対面販売

- ひとり4斤まで。「もうほかの食パンは食べられない!」とラブコールが続出する「nichinichi食パン」

- 白身の弾力に着目! とろふわプリンが新食感な「卵サンド」

- 和食とも好相性! 白米のようにしっとり、モチモチした「オヤコノキズナ」

- 地産の旬素材をたっぷり。野菜の旨味を感じる「新百合フォカッチャ」

- 川島さんに聞く、新百合ヶ丘の一押しグルメ

【おいしいパンのある町へ】

Vol.28 東京・新百合ヶ丘「nichinichi(ニチニチ)」

「僕、パン屋になる前は芸人だったんですよ」。本連載にて、パン職人のユニークな来歴には何度も驚かされてきたが、これほどのサプライズは初めてだろう。芸人からパン職人、という異色の転職に戸惑うもつかの間、人懐っこい笑顔で客と自然に会話を広げる光景に、さすが元芸人!と納得させられる。

川島善行(かわしま・よしゆき)さんは、3年前に「nichinichi(ニチニチ)」をオープンさせたオーナーシェフ。新興住宅地として栄える新百合ヶ丘の駅から店舗までは、徒歩10分ほど。マンションの地下にある店舗は歩いていても見逃すほどのひっそりとした店構えながら、開店と同時に続々と人が押し寄せる繁盛ぶり。

失意のどん底から救ってくれたのは、おいしいパンだった

生まれ育った群馬の高校を卒業し、芸人を目指して上京した川島さん。憧れのダウンタウンが所属する吉本興業の養成所・NSCに入学。しかし24歳のとき、ブレイクの見通しがない人生の不安から芸人の夢を断念する。「しっかり悩んで辞めたはずなのに、かなり落ち込みましたね。職探しも手につかず、必要ないのにネタを書き続ける日々。喪失感から食欲も失い、ひと月で10キロも痩せてしまいました」

「そんな僕を心配し、当時付き合っていた彼女が食事を差し入れてくれたんです。いらない、と伝えても、彼女は“食べて”の一点張り。仕方なく一番小さいものを、と選んだパンを食べた瞬間、無意識に『おいしい!』」と言っていました」。パンマニアだった彼女が、お気に入りの店で買ってきてくれたというパン。それまでのパンはなんだったんだ、と常識を覆されるおいしさに、無我夢中で食べ続けた。

「若いころの僕にとって、パンを選ぶポイントは“安くて大きい”でした。満腹になることが最重要だったので、おいしさで選んだことがなかったんです」。それを機に彼女とともにパン屋めぐりをスタート。さらに“焼きたてが食べたい”という思いから、自ら作るまでに。

なぜ失敗するのか? パン作りの疑問がさらなる熱意に

「自分で作ってみたら、これがまた絶品で。自宅のオーブンでもこれほどおいしく仕上がるのだから、パン屋のオーブンで作った焼きたてを食べたい!」という思いから、26歳の時にパン屋へ就職。パン作りに没頭した日々はただただ楽しい思い出しかない、と川島さんは語る。しかし3年半が経ったとき、ある疑問が湧く。

「同じ手順で作っているはずなのに、成功したり失敗したり、仕上がりがてんでバラバラ。でもその理由がまったくわからなかったんです。そのモヤモヤを解決するべく、パン技術研究所への入学を決めました」。パン作りを理論から学ぶことで「抱いていた疑問が解け、すべての点と点が繋がった」川島さんは、独立を視野に最後の修業先を探し始める。

何もかもが新しい。新進気鋭のオーナーが手がける名店との出合い

「自分が好きなハード系のパン作りばかりに力を注いでいて、菓子パンや惣菜パンにはどうしても身が入りませんでした。でもいろんな層の方に愛されるパン屋になるためには、幅広いパンを作らないといけない」。そんな葛藤を抱えながら店を視察していたときに、当時オープンして間もなかった「365日」を訪れたそう。

「衝撃的でしたね。なんていうか……パンというくくりじゃない、別次元でパン作りをしているお店だな、という印象でした。商品の見せかた、価格設定まで、何もかもが新しい。パン業界の数歩先をリードする店を目の当たりにし、“パンを作る”と“パン屋を営む”はまったくの別物で、その両方の技術を身につけないと生き残れないなと思い知らされました」

「365日」に入社した川島さんは、「ある程度を任される立場にならないと、店主としての能力が身につかない」と、自身に課した“1年以内にシェフになる!”という目標を見事達成。「2年後の33歳の時に、いろんなお店からオファーを頂くようになって。それが自信に繋がったし、35歳という区切りで店を持たないとその先ぐだぐだしてしまいそうだったので、34歳で退職。独立を決心しました」

パン屋としてだけじゃない、付加価値のある店を目標に

店舗探しを始めるも、なかなか定まらぬまま時間だけが経過。候補に挙がっていた現在のテナントに足繁く通っていたとき、ある決定的な出来事が起こる。「住んでいる人の年齢層や交通量を調べるために何度か通っていたんですけど、この日も道向かいからボーッと店を眺めていたんです。すると僕のことを不審に思ったらしい近所の奥さんから、『何をしているんですか?』と話しかけられたんですね。で、事情を話したところ、『ここ一帯は店があまりないので、子どもをひとりで登下校させるのが不安だった。何かあったときに子どもが逃げ込める場所ができるのは、すごくありがたい!』と」

「その時に、“パン屋としてだけじゃない需要があるって、素敵なことだな”と思ったんです。もともと家族の食卓にパンを届けたい、という思いもあったので、ベッドタウンという街の特性も合っていました」。太陽の色・オレンジをテーマカラーに用いたロゴや、覚えやすい店名にも、子どもだけでも来店しやすいようにという思いが込められているそう。

“自分らしいパン”から“買い手が求めるパン”へ

テナント探しと同時期に、川島さんが取り組んだのがレシピ作り。それまで他店で作ってきたパンではなく“自分のパン”を作ろう、とレシピ作りに向き合ううち、“自分らしさ”の持つエゴイズムに気づく。「お金を払って食べるのはお客様。じゃあ自分が好きなパンではなく、買い手が食べたいパンを作るのが当然なんじゃないかと。思考を切り替え、求められるパン作りを始めました」

そんな川島さんの信念が顕著に反映されているのが、看板商品の『nichinichi食パン』だ。「日本人に最も親しまれているパンといえば食パン。でも子どもを筆頭に耳を残す人が多い。ならば、耳がやわらかい食パンを作ろう。というように、お客様が何を求めていて、いつ、どうやって食べるのか、を考えて商品化しました」

「『nichinichi』という店名の由来は“日々”。デイリーに食べてほしいからこそ、安心・安全な素材を使用するのはマストだな、と。そのため小麦粉は生産者の顔がわかる国産のみ、野菜は地元の提携農家さんが育てたものを厳選。また、惣菜パンに使用するハムや、菓子パンのクリーム、餡子なども自家製を徹底しています」

「お客様と、きちんと顔を見て会話をしたい」から思いついた半対面販売

そしてもうひとつ、「nichinichi」の個性が光るのが半対面式の販売方法だ。商品が丁寧に陳列されたカウンターは一見対面販売のようだが、じつはセルフサービス。これもまた、川島さんの鋭い視点から生まれたアイデア。「はじめは、お客様とよりコミュニケーションが取れるように、対面販売にしようと思っていたんです。でもふと、小さいころに体験した、自分でトングを持ってパンを選ぶワクワク感を思い出して。ならば両方を叶える内装にすればいいじゃないか、と(笑)」

L字形のカウンターに並んで商品を選ぶ客と、商品を補充するスタッフが楽しそうに会話する様子からも、川島さんの“パン屋だけでない需要”は確立されていることが見て取れる。「お手紙もたくさんいただくので、ラミネートして、キッチンの壁に貼っているんです。見るたびに元気をもらえるし、もっと頑張ろう!というエネルギーが湧きますね」

緻密に計算し尽くされたサステイナブルなパンと、人と人とのふれあいを重んじる販売方法。近代と古き良き日本の文化が絶妙なバランスで融合する「nichinichi」の魅力を存分に感じられる商品がこちら。

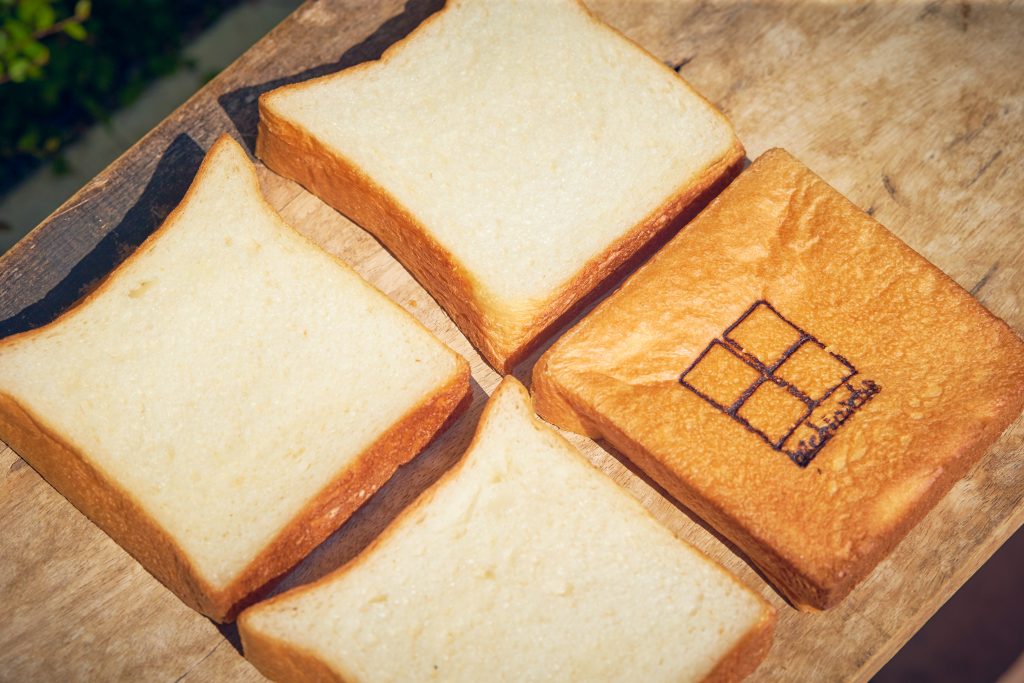

ひとり4斤まで。「もうほかの食パンは食べられない!」とラブコールが続出する「nichinichi食パン」

圧倒的なトップ人気を誇るのが、店名を掲げた食パン。前出の通り、最大のポイントは驚くほどやわらかな耳だ。「“耳までおいしく食べられる食パン”をモットーに完成した商品。『耳を残していた子どもがペロリと食べた!』というありがたい声をたくさんいただいているほか、カットしていない真四角の食パンにかぶりつくお子さんの写真を見せてくださったことも」

北海道産ブランド小麦「春よ恋」の味わいをぎゅっと封じ込めた一斤焼きは、“耳”に自信があるからこそ。「やわらかな耳の秘訣はミクシング。食パン生地のミクシングは通常30〜40分のところ、これは70分。圧力を最小限にじっくりと生地をつなげることで、ふんわりとした食感が生まれるんです」。ほかのパンと袋詰めすると形が崩れてしまうため、オリジナルボックスに入れて販売。そのおかげで、手土産としての需要も高いとか。

「お客様はご夫婦のみの家庭と4人家族が多いので、フレッシュな状態で食べきれる4枚カットに。焼かずに食べる“生食”がブームなので、生の状態とトーストした状態とで違う味わいを楽しめるように、旨味が強いカルピスバターを採用。生で食べるとバターが口の中でじんわり広がり、トーストするとバターの風味が鼻から抜ける仕上がりになっています。ぜひ、両方試してみてください!」。420円(税抜)。

白身の弾力に着目! とろふわプリンが新食感な「卵サンド」

サンドイッチの定番といえば卵サンド。フィリングは厚みのあるだし巻き卵かと思いきや、なんとプリン! 「地元の卵を探してたどり着いたのが、市川進養鶏場。卵サンドを作るなら黄身の風味を存分に出したい!と、茹で、煮、焼きといろいろと試してみたのですが、うまくいかなかった。これはどうしたものか……と悩んだ末に、黄身と白身を分けて、生で飲んでみたんです。そうしたら、白身が抜群においしかった!」

「すると今度は、ぷりんっと弾力のある白身の特徴をどうやったら活かせるか、悩む日々が続きまして。ぷりん、ぷりん、と呟いていたある日に閃いたんです。『そうだ、プリンがあった!』(笑)」。そうして、和風出汁で味付けした蒸し焼き卵プリンが誕生する。

「『nichinichi食パン』にサンドしたら、パンの風味&食感ばかりが立って、プリンの存在感が消えてしまったんです。とろとろのプリンを邪魔しない歯切れの良いパンを、と完成したのが『丘の上食パン』。しっとりとした生地がプリンと馴染み、口の中で抜群なハーモニーを奏でます」。なめらかにとろける卵プリンの食感は、一度味わえば虜になること請け合い。やさしい出汁の塩味とアクセントのオーロラソースがマッチしている。1個190円(税抜)。

和食とも好相性! 白米のようにしっとり、モチモチした「オヤコノキズナ」

“おかずを選ばないシンプルな食事パン”として誕生した、ミニサイズのテーブルロール。和食との相性を高めるべく、牛乳の代わりに水、バターの代わりに米油を使用。炊きたてご飯のみずみずしさと、モチモチ感を再現したそう。「こちらもオープン当初から高い人気を誇る商品で、なかにはこれ一筋のお客様も」

「当初は『キタノカオリ』という小麦粉のみで作っていたのですが、生産量が減り、ブレンドせざるを得なくなってしまったんです。『キタノカオリ』の種から誕生した新種『ゆめちから』をブレンドするようになり、商品名も『キタノカオリ食パン』から現在のものに変えました。モチモチ食感を出す成分・アミロペクチンが優勢な小麦粉はほかにもあったのですが……なぜか、しっくりこなかった。お笑いで例えると、松ちゃんのボケを最大限に引き立てられるのは、浜ちゃんしかいない!という感じですね(笑)」

スライスした断面がツヤツヤと輝くほどみずみずしい生地は、加水量120%。弾力のあるモチモチ食感ながら香りはマイルドで、おかずの味わいを引き立てる。「塩と砂糖も微量に抑えているので、味噌や醤油など、調味料の味わいが濃厚な料理ととくに合いますね。個人的におすすめするのが、鯖の味噌煮。うなぎと食べたら絶品だった!という声もいただきました」。250円(税抜)。

地産の旬素材をたっぷり。野菜の旨味を感じる「新百合フォカッチャ」

可能な限り近くで生産された素材を使用する、というマイルールを掲げる川島さん。提携農家2軒から仕入れる新鮮な地場野菜を使った「新百合フォカッチャ」は、「自分が住む街でどんな野菜が作られ、何が旬なのかを知れるパンが作りたかったんです。そうすることで街への愛着も、食への興味も高まるはず」という思いから発案したそう。

「野菜は低音でさっと調理するなど、下処理は最低限に抑え、素材の魅力を残しています。『ゆめちから』と『キタノカオリ』のブレンド生地に、エクストラバージンオリーブオイルをたっぷりと練り込んだフォカッチャは、うちの人気商品のひとつ。ただ野菜と合わせると、シャキシャキ食感との噛み合わせがイマイチ。発酵を減らし、もっちり度を引き算して、食感のバランスを整えました」。野菜の種類は季節によってアレンジ。火入れを最小限に抑えた新鮮な野菜は、噛みしめるほどに旨味がにじみ出る。260円(税抜)。