ページをめくり、お腹を満たす

ブックディレクター 山口博之さんが、さまざまなジャンルより選んだ、「食」に関する本を紹介する人気連載。気鋭のイラストレーター瓜生太郎さんのコミカルなイラストとともに、“おいしい読書”を楽しんで。

足りないことで生まれたおいしいものと忘れてはいけないこと

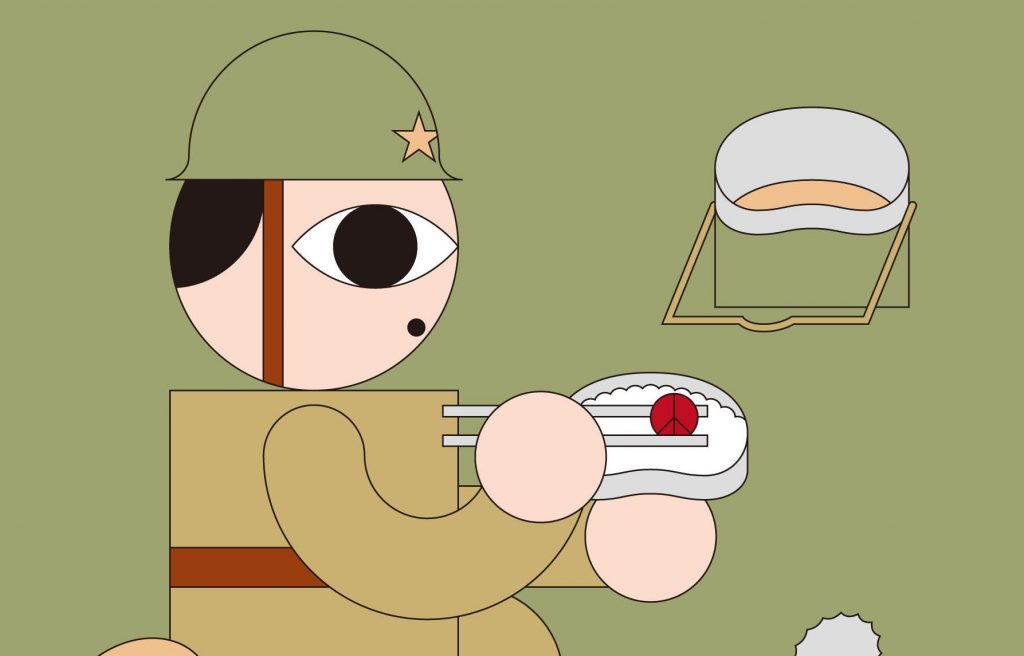

Vol.5『戦争めし』(秋田書店)著:魚乃目三太

「空腹は最高の調味料である」とか、「ソース」であるとか、「スパイス」であるとか、数百年前からいろいろなかたちで言われてきた。基本的には食べたいものが何でも食べられる現代の我々がそれを感じるのは、忙しくてお昼ご飯が食べられなかったときの晩ごはんとか、食事制限系のダイエットが一段落して食べたごはんとか、そんなところかもしれない。それらはお腹が空いたという程度の空腹であるけれど、太平洋戦争時の食をめぐる物語である『戦争めし』で描かれる空腹は、精神的、物理的それぞれの意味において飢餓に近いものがある。

だが、『戦争めし』の冒頭は、私の想像していた「戦争と食」とは少し違う状況だったことから始まる。 “欲しがりません勝つまでは”や“ぜいたくは敵だ!”という言葉とともに、少ない配給、足りない栄養で苦しむ一般国民に対して、当時の日本軍の兵隊たちは、“戦争末期の壊滅的状況になるまでは 温かい食事と味 栄養にこだわり 飯盒による自炊を推奨”されていたというのだ。でもこれは、単純に国民は苦しみ、兵隊が恵まれていたということを意味していない。

各兵士の1日あたりの食糧として、精米は640g、精麦は200g、その他にも缶詰や調味料などが支給され、移動時の兵士1人の荷物は20kg以上にもなったそうだ。それは国内家庭に比べれば良かったが、兵隊たちはもう二度と戻れないかもしれないという状況の中、銃弾が飛び交う戦地では食べることが叶わない料理を夢想し、失われた日常生活に思いを馳せる。この白米が、このおにぎりが最後のごはんかもしれない。そんな毎日にあって、食は現実と自分をつなぐ最後の糸だったのではないか。

『戦争めし』には、戦争中の食糧不足が元で発明され、いまなおその土地の名物として愛されている食べものが出てくる。京都嵐山の石膏豆腐と宮崎県日南市の魚うどんだ。

戦中は武器製造のための物資不足から、身近なものからお寺の鐘まで様々な金属類が徴収されていた。その中に豆腐作りに欠かせない“にがり”が含まれていたということに驚いた。にがりは塩化マグネシウムを主成分としており、塩化マグネシウムは飛行機の骨組みとして使われていたジュラルミン精製に欠かせないものだったのだ。豆腐屋の息子は出征の地である満州で、にがりではなく石膏=硫酸カルシウムを使った豆腐づくりを学び、戦後の京都でいち早く豆腐を作り始める。

魚うどんもある食品の代替えによってできたものだ。戦中に珍しく漁業を継続していた日南市では、大きな魚は軍関係に供出しなければいけなかった。たくさん釣っても家庭で食べられるのは稚魚だけ。うどんを食べたいが小麦粉の配給が止まってしまっていたとき、ある母親が閃き、内臓と骨を取り除いた稚魚をすり身にし、心太のように押し出して湯に入れ茹でたことで魚うどんは生まれた。

本来の食材ではない代替えによって生まれた食は、郷土の珍しい食として地元の人から観光客まで、今なお愛されているものが他にもいろいろあるだろう。戦争中の知恵から生まれたこうした食は、背景を知ることでよりおいしく感じられる、とは簡単には言えないが、その出自を覚えておくことの意味はある。絶望や恐怖、苦しみによって語られる戦争だけでなく、非常時だからこそ日常を続けることの意味を考え、その続けたいという願いを食によって表現していたことをこの漫画で噛み締めたい。

『戦争めし』

(秋田書店)著:魚乃目三太

魚うどんが食べられる、日南市のお店

イラスト:瓜生太郎