ページをめくり、お腹を満たす

ブックディレクター 山口博之さんが、さまざまなジャンルより選んだ、「食」に関する本を紹介する人気連載。気鋭のイラストレーター瓜生太郎さんのコミカルなイラストとともに、“おいしい読書”を楽しんで。

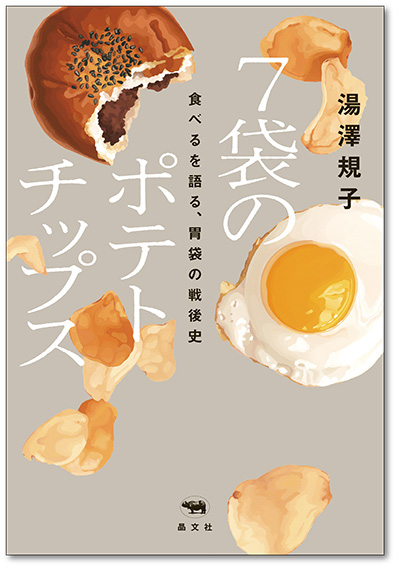

Vol.16『7袋のポテトチップス 食べるを語る、胃袋の戦後史』湯澤規子(晶文社)

100年続く新宿の食堂

新宿駅東南口、フラッグスの前の階段を降りていくと、甲州街道の入り口辺りに1軒の食堂がある。前年には第一次大戦が勃発していた1915年にその食堂は開店。新宿という文化の中心地で日本人の食を見続け、100年を超えてなお営業を続けている。

20世紀初頭からの100年間は、関東大震災や太平洋戦争という人々の生活を一変させる出来事があった。食べるものがない戦中の苦しみを、戦後の荒廃をたくましく乗り越え、日本は世界に名だたる豊かな国へと成長した。本書は歴史学から社会学、地理学、文化人類学まで多様な分野を横断しながら、胃袋の戦後史を描いていく。

ご飯を食べているのは“何か”

近世において収穫は自然の賜物であり、食は神とともに皆でいただく“神人共食”のものだった。湯澤は、現代はそうした共食/共在から孤食/孤在の世界へと転換しつつあり、社会とつながる経路であった“胃袋”は、記号的な栄養を摂取するための“容器”になっていると考えている。人々の食との向き合い方は、胃袋で食べ、舌で食べ、目で食べ、頭で食べるという順序で徐々に上昇してきたという岸朝子の言葉を紹介しながら、現代はそこにSNS上の他人の目で食べるということもあると湯澤は書く。たしかに頭のさらに上はネット上にしかないかもしれない。

食が家庭と明確に結び付けられるのは近代からだそうだ。食事における家族団らんもしかり。生活改善運動と栄養改善のため日本食生活協会が設立されて始まった栄養指導車事業、通称キッチンカーは、戦後の洋食普及を大いに進めたが、そのキッチンカーはアメリカからの資金援助によって成り立っていたものであり、アメリカの小麦輸出と不可分な話題でもあった。わたしたちの食のバリエーションやおふくろの味と思っていたものも、もしかするとアメリカの強力な推進のもとにできあがったものかもしれない。

飽食にも崩食にも陥らないために

現代の飽食は崩食へと進む危険性を持っている。胃袋は誰のもので、誰が面倒を見るのか。食べ物が余り、大量に廃棄されながら、日本でさえ十分に食べられない人も出てきた。ただ栄養を取れればいいという食ではなく、かつて持っていた自分と他人をつなぐものとして食を捉え直すことの意味が、歴史を振り返るなかで見えてくる。

『7袋のポテトチップス 食べるを語る、胃袋の戦後史』

湯澤規子(晶文社)

文:山口博之

イラスト:瓜生太郎